Funcionamiento e implicaciones en el Estado del Bienestar

Este ensayo pretende hacer una aproximación al sistema de prestaciones sociales en España con el foco en el acceso de las personas migrantes, considerando los marcos legales y administrativos.

Uno de los objetivos centrales es analizar cómo el estatus migratorio opera como eje de desigualdad en las políticas sociales, reproduciendo mecanismos de exclusión a través de requisitos administrativos y limitaciones normativas. El ensayo también contrasta los discursos racistas y xenófobos que asocian la migración con la saturación de servicios públicos, mediante datos oficiales que evidencian datos como un menor uso de la sanidad por parte de la población migrante o la equidad en la distribución de becas escolares.

Finalmente, se reflexiona sobre el papel estructural de la migración en la sostenibilidad del Estado del bienestar, defendiendo la necesidad de un enfoque inclusivo y redistributivo que fortalezca la cohesión social en contextos urbanos contemporáneos.

La metodología empleada se basa en el análisis documental y bibliográfico. Se han utilizado fuentes normativas, informes oficiales, artículos académicos y materiales de prensa especializada para construir una visión crítica sobre la relación entre migración y políticas sociales en el contexto español.

El sistema de ayudas en España para personas inmigrantes La ley de Extranjería (art. 14) recoge que para acceder a todo el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y de los servicios sociales del estado es necesario tener residencia legal. Teniendo esta residencia, pueden acceder a las ayudas en las mismas condiciones que los españoles y españolas. La condición de extranjero en ningún caso supone ventaja o incremento de las posibilidades para acceder a los servicios públicos. No existe ningún tipo de ayuda social dirigida a personas extranjeras por el mero hecho de serlo y de las que puedan quedar excluidas las personas nacionales españolas.

Existen prestaciones específicas para personas refugiadas y demandantes de protección internacional. Las personas beneficiarias de protección internacional son las que han sufrido persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o por opiniones políticas, tal y como recoge la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que las diferencias de las personas migrantes en situación irregular, a las que no les reconocen la protección, aunque muchas veces también son víctimas de estas persecuciones y no lo pueden acreditar.

Estas prestaciones están financiadas a través del Fondo Europeo para las personas refugiadas (FER), el Fondo Social Europeo (FSE) y subvenciones nominativas de Fondos Estatales.

El Sistema de Acogida de Protección Internacional se rige hoy por el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, que define tanto el itinerario de acogida como los requisitos de acceso y permanencia. Según su artículo 4, pueden beneficiarse: las personas solicitantes o ya reconocidas como refugiadas o con protección subsidiaria; quienes tramiten o posean el estatuto de apátrida; y los solicitantes o beneficiarios de protección temporal. También se admite, con carácter excepcional y solo durante un mes, a quienes hayan pedido asilo en España, pero otro Estado de la UE resulte competente con arreglo al Reglamento de Dublín. En cambio, las personas en situación irregular que no hayan formalizado una solicitud de protección quedan excluidas.

El artículo 6 del mismo real decreto exige carecer de recursos suficientes: se considera que existe carencia cuando los ingresos no superan la cuantía mensual individual del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este último se regula en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que, además de fijar la cuantía, requiere residencia legal y efectiva en España; por ello, mientras dura la acogida, los beneficiarios no pueden percibir simultáneamente el IMV ni otras prestaciones estatales de carácter general.

Durante el itinerario, cuyas fases y duración máxima también fija el RD 220/2022, la Administración cubre sus necesidades materiales: alojamiento, alimentación, vestuario y una asignación diaria para pequeños gastos, ya sea en especie, mediante vales o con ayudas económicas directas. Asimismo, se presta atención sanitaria básica, apoyo psicológico, orientación social y jurídica e inserción lingüística y laboral. Las cuantías de estas asignaciones no son uniformes: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las calcula caso por caso, considerando la fase del proceso, el tamaño y los recursos de la unidad familiar y la concurrencia de otros ingresos.

Las ayudas económicas del programa estatal de acogida e integración se dirigen a quienes hayan solicitado u obtenido protección internacional en España y lleven menos de cinco años en el país (salvo personas mayores de 65 años o con discapacidad ≥ 65 %). Para acceder, la unidad familiar debe carecer de recursos suficientes y aportar la documentación básica (tarjeta o resolución de asilo, empadronamiento, vida laboral, etc.). Además, la persona interesada firma un “contrato social” que le obliga a informar de cualquier ingreso, justificar el gasto de la ayuda y participar en las actividades de integración; su incumplimiento supone la baja.

Las principales prestaciones son: ayudas de subsistencia (alquiler, manutención, suministros) para quienes viven fuera del centro de acogida; “gastos de bolsillo” mientras se reside en el dispositivo; una ayuda única de autonomía al abandonarlo; y apoyos puntuales (transporte, formación, salud, reagrupación, autoempleo). Las ayudas son incompatibles entre sí cuando cubren el mismo concepto y, junto al tiempo pasado en recursos de acogida, no pueden superar un total de 24 meses, salvo prórroga excepcional por vulnerabilidad grave. Se deniegan o suspenden por superar los límites de tiempo, ocultar ingresos, solicitar conceptos incompatibles o incumplir las normas de convivencia.

Cuantías máximas de las principales ayudas económicas

| Concepto | Importe máximo autorizado |

| Necesidades básicas, enseres y suministros de vivienda | 347,60 €/mes (unidad individual); 520,73 €/mes (2 personas); + 37 € por cada miembro extra hasta 5; 792,73 €/mes (≥ 5 personas) |

| Alquiler de vivienda | Hasta 537 € / mes (individual) o 766,30 € / mes (dos o más personas) |

| Fianza | Máx. dos mensualidades de alquiler en las cuantías anteriores |

| Gestión de agencia | Una mensualidad de alquiler + 21 % IVA |

| Vestuario | 181,70 € por persona (máx. 2 ayudas/año) |

| Gastos de bolsillo en centro de acogida | 51,60 € / mes (adultos); 19,06 € / mes (menores) |

| Autonomía al salir del centro | Pago único: 347,60 € (individual) – 792,73 € (≥ 5 personas) según tamaño de la unidad |

| Ayuda a mayores 65 a. o discapacidad ≥ 65 % | Igual a la pensión no contributiva: 347,60 €/mes; 295,46 €/mes si son dos beneficiarios; 278,08 €/mes si son tres o más |

| Autoempleo | Hasta 10 000 € (pago único) |

| Formación (idioma u ocupacional) | Matrícula/mensualidades hasta 1 364,31 € + material 250,13 € (importe único por persona) |

| Material escolar | 145,82 € (Guardería‑ESO); 222,64 € (Bachiller/FP/EOI); 250,13 € (Universidad) por curso |

| Alojamiento y manutención en tránsito | 48,92 € / día (alojamiento) y 28,21 € / día (manutención) |

Fuente: Ministerio del Interior 2024

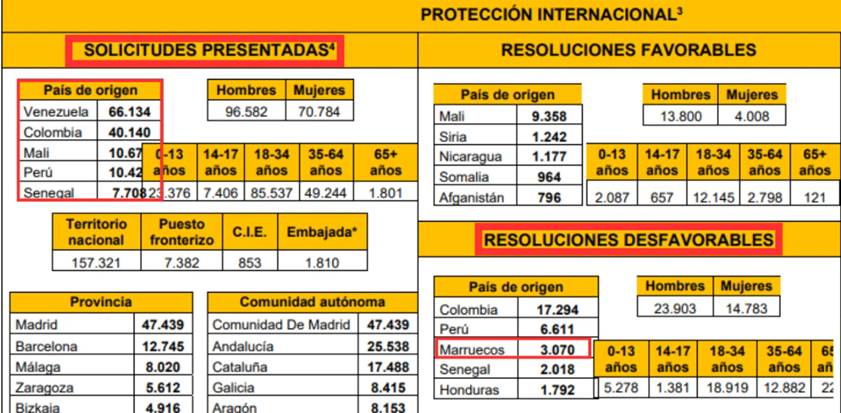

En España, según los datos acumulados del Ministerio del Interior para 2024, los cinco países que más solicitudes de protección internacional presentaron fueron Venezuela, Colombia, Mali, Perú y Senegal. Marruecos, en cambio, fue el sexto país en solicitudes presentadas, con 4.248, y el tercer país que más resoluciones desfavorables de protección internacional recibió.

Fuente: Ministerio del Interior 2024

Ingreso Mínimo Vital

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital es necesario que la persona o la unidad de convivencia se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y tengan residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior al presentar la solicitud. Solo las víctimas de violencia de género o de explotación sexual quedan exentas de este requisito.

De esta ayuda, las personas inmigrantes solo suponen un 15% de media del total de las personas beneficiarias, que son de origen nacional.

Prestación por desempleo

Para recibir la prestación por desempleo, de la cual también están excluidas las personas inmigrantes en situación irregular, es necesario que la persona este dada de alta en la Seguridad Social en España y haya cotizado un mínimo de 360 días en los 6 años anteriores a la situación de desempleo y se encuentre inscrito como demandante de ocupación.

Situación irregular

Las personas que entran de forma irregular, especialmente por vía terrestre o marítima, y que carecen de recursos para atender sus necesidades y las de su familia, son atendidas en el marco del Programa de Atención Humanitaria, que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El programa cubre alojamiento, alimentación, atención sanitaria básica, kits de primera necesidad, apoyo psicosocial‑legal y traslados, con dispositivos diferenciados según la fase (acogida integral, emergencia, grandes ciudades, costas o CETI). Además, puede financiar pequeñas ayudas económicas para gastos diarios, transporte, escolarización o salud, siempre condicionadas a la situación de vulnerabilidad y a la disponibilidad presupuestaria.

El Programa de Atención Humanitaria lo dirige la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional (Ministerio de Inclusión) y lo ejecuta una red de ONG autorizadas por resolución individual; esa autorización habilita a cada entidad a abrir plazas de acogida, gestionar traslados y conceder ayudas bajo los precios máximos fijados por la Administración. La Dirección General de Atención humanitaria decide cuántas plazas y qué servicios se activan cada año y emite las resoluciones de acción concertada.

Algunas de las principales son:

• Cruz Roja Española (CRE)

• Fundación ACCEM

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

• APIP‑ACAM

• Fundación Prolibertas

• Asociación Familia Vicenciana (AFAVI)

• Fundación EMET Arco Iris y Nuevo Hogar Betania

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

• Asociación Cardijn

• ONG Rescate Internacional

• Asociación Engloba

Prestaciones incluidas en el Programa estatal de Atención Humanitaria a personas migrantes vulnerables: [1]

| Bloque de servicios | Contenido principal | Observaciones / precios de referencia* |

| 1. Servicio de acogida | Alojamiento y manutención.Kits de higiene, vestuario y calzado (incluidos bebés) y material escolar para menores.Atención sanitaria básica y derivación a la red pública.Información, orientación y asesoría social‑sanitaria‑legal; tramitación documental.Apoyo psicológico y restablecimiento de contactos familiares.Detección de vulnerabilidades y derivación a recursos especializados. -Alfabetización, clases de idioma, TIC, actividades culturales/deportivas. | Subservicios: • Acogida integral (general). • Acogida integral para perfiles vulnerables. • Acogida integral específica (PVTSH o salud mental). • Centros de Atención, Emergencia y Derivación (CAED). • Acogida de emergencia. Precio máximo entidad / plaza‑día: 42 € – 72 € según tipología; CAED 36 €; emergencia 24 €. |

| 2. Servicio de traslados | Ingresos en programa, movilidad entre recursos, traslados a centros sanitarios y salidas. Incluye transporte, manutención en ruta, abrigo, kits higiénicos, acompañamiento y orientación. | Tope financiado: 172 € por beneficiario/a |

| 3. Atención en grandes ciudades | Alojamiento y manutención temporal, kits básicos, atención sanitaria menor, orientación y seguimiento social/psicológico, detección de solicitantes de asilo o víctimas de trata. | Tope: 163 € por beneficiario/a |

| 4. Atención en costas | Respuesta inmediata a llegadas: triaje y asistencia sanitaria urgente, primeros auxilios, agua y alimentos, manta y vestuario, higiene, información básica, salvamento y valoración de vulnerabilidades. | Tope: 208 € por beneficiario/a |

| 5. Atención sociosanitaria en CETI | Refuerzo a los CETI de Ceuta y Melilla: trabajo social individualizado, atención psicológica y jurídica, traducción/interpretación, formación, ocio y actividades sanitarias. | Tope: 350 € por beneficiario/a |

| Ayudas económicas directas (dentro de los servicios) | “Gastos de bolsillo”.Transporte local.Ayudas de salida.Escolarización y material.Sanitarias (vacunas, gafas, dentista, ortoprótesis).Obtención de documentación.Actividades lúdico‑educativas.Otras extraordinarias justificadas. | Concedidas caso por caso; importes variables. |

El proceso de Regularización

El procedimiento de regularización en España de una persona inmigrante (es decir, obtener un estatus legal de residencia tras estar en situación irregular) puede darse por distintas vías administrativas, siempre cumpliendo ciertos requisitos. A continuación, se resumen los principales procedimientos actuales:

1. Arraigo (social, laboral o familiar)

El arraigo es la vía más común para regularizar a personas que han vivido en España sin permiso de residencia. Existen varias modalidades:

a. Arraigo social

- Requiere 3 años de residencia continuada en España.

- Demostrar integración mediante:

- Un contrato de trabajo de al menos 1 año.

- O medios económicos propios o de un familiar.

- Y informe de integración del ayuntamiento.

- No tener antecedentes penales en España ni en el país de origen.

b. Arraigo laboral

- Requiere al menos 2 años de permanencia en España.

- Demostrar haber trabajado al menos 6 meses de forma irregular (por denuncia o inspección laboral).

- Tener resolución judicial o administrativa favorable.

c. Arraigo familiar

- Para padres/madres de menores españoles o residentes legales.

- También para hijos de españoles de origen.

- No requiere años previos de residencia.

d. Arraigo para la formación (novedad desde 2022)

- Requiere 2 años de residencia en España.

- Se concede autorización si la persona se compromete a formarse profesionalmente durante 12 a 18 meses.

2. Asilo o protección internacional

- Se puede solicitar si se huye de persecución por razones políticas, religiosas, étnicas, orientación sexual, etc.

- Concede permiso de residencia y trabajo tras 6 meses desde la solicitud, mientras se resuelve el expediente.

3. Residencia por circunstancias excepcionales

- Casos especiales como enfermedad grave, colaboración con autoridades, o ser víctima de trata o violencia de género.

4. Reagrupación familiar

- Una persona extranjera con residencia legal en España puede traer a su familia directa:

- Cónyuge o pareja de hecho.

- Hijos menores de edad.

- Ascendientes dependientes (padres/madres) si se cumplen requisitos económicos.

Prestaciones sociales y relatos racistas

Según el último barómetro del CIS del 2024, la inmigración ha pasado a ser considerada el principal problema en España, superando incluso a temas como la situación económica, el desempleo o el funcionamiento político. Esta percepción se ha incrementado notablemente, y el fenómeno migratorio se ha situado en el centro del debate público, especialmente impulsado por discursos políticos y mediáticos que asocian la llegada de inmigrantes con un aumento de la inseguridad o el colapso de los servicios públicos.

Mientras el barómetro del CIS y los medios de comunicación revelan un creciente temor social hacia la inmigración en España, ubicándola como el principal problema para la ciudadanía, el análisis del sistema de ayudas públicas demuestra que muchas de esas percepciones se basan en mitos y desinformación. Lejos de recibir privilegios, las personas migrantes deben cumplir con estrictos requisitos legales para acceder a prestaciones sociales, y las ayudas específicas para refugiados responden a obligaciones internacionales y están reguladas por marcos normativos claros y limitados.

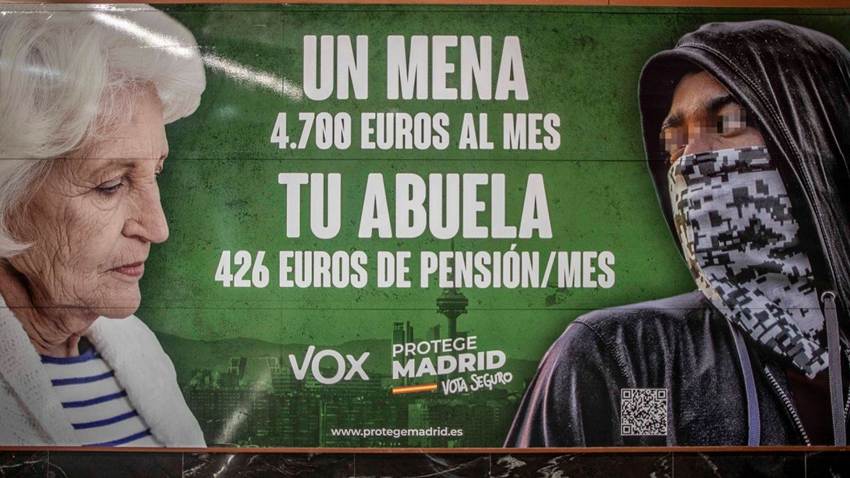

Esta campaña de Vox, denunciada por utilizar la imagen de un menor extranjero no acompañado junto a una mujer jubilada, ilustra cómo ciertos discursos políticos manipulan cifras y emociones para fomentar el rechazo hacia la población migrante. En su cartel, Vox afirmaba que un menor no acompañado cuesta 4.700 euros al mes frente a los 426 euros que recibe una pensionista, alimentando una sensación de injusticia social. Sin embargo, esta comparación es errónea y descontextualizada: el gasto atribuido a los menores incluye alojamiento 24/7, manutención, atención educativa, sanitaria, psicológica y vigilancia, tal como establece la Ley de Protección del Menor. No se trata de una “paga” individual, sino de un coste de asistencia integral en centros especializados.

En cambio, la pensión contributiva o no contributiva responde a años cotizados y al diseño del sistema de Seguridad Social, sin relación directa con la protección de menores. Esta estrategia comunicativa pone en evidencia cómo se construyen figuras sociales antagonistas (“el mena privilegiado” vs. “la abuela desamparada”) para reforzar narrativas de exclusión con la información distorsionada.

Dos fenómenos recientes que revelan la intersección entre catástrofes naturales y discurso racista han sido la erupción del volcán de la Palma y la DANA en Valencia como pretexto para reforzar narrativas xenófobas. En estos dos momentos recientes circularon mensajes en redes sociales y declaraciones políticas que vinculaban el uso de recursos de emergencia con la “presencia descontrolada de inmigrantes”. En algunos programas televisivos y foros digitales se llegó a insinuar que los recursos de alojamiento temporal se destinaban “preferentemente” a personas extranjeras, desatendiendo a la población local afectada por la catástrofe. Este tipo de discursos no solo carece de fundamento empírico, sino que además refuerza la idea de que la solidaridad institucional es un bien escaso que debe reservarse en exclusiva para los nacionales, erosionando así la cohesión social en momentos de crisis.

Servicios públicos: sanidad y educación

Una de las narrativas más persistentes en el debate público sobre la migración en contextos urbanos es la supuesta saturación de servicios básicos como la sanidad pública o los recursos escolares (comedores, becas) debido al aumento de población migrante. Este discurso, basado más en el temor que en los datos, alimenta percepciones de competencia por recursos escasos y construye antagonismos simbólicos entre «autóctonos» y «extranjeros», que deben ser desmontados desde el análisis empírico y crítico.

Acceso y uso del sistema sanitario

La idea de que las personas migrantes colapsan los centros de salud no se sostiene en los datos. De hecho, numerosos estudios y datos de la administración indican que la población migrante joven y en edad laboral utiliza menos los servicios sanitarios que la media nacional, al presentar menores índices de cronicidad y mayor salud general al llegar al país. Según datos del Ministerio de Sanidad (2021), la población extranjera residente en España realiza un 30% menos de visitas médicas por persona al año que la población nacional. Esta situación se conoce como el “efecto del inmigrante sano” (Kennedy et al., 2006), un fenómeno documentado en contextos europeos.

Además, la exclusión de las personas migrantes en situación irregular del sistema sanitario público, especialmente tras la reforma del Real Decreto-Ley 16/2012 (aunque parcialmente revertido), ha generado una segmentación en el acceso que implica una clara desventaja estructural, y que contradice la idea de un uso abusivo o preferente por parte de este colectivo: la atención sanitaria para personas en situación irregular, esta solo se ofrece en casos de urgencia médica, embarazo, parto o posparto, según la legislación vigente (Real Decreto-Ley 7/2018).

Comedores y becas escolares: una cuestión de integración, no de privilegio

En el ámbito educativo, los servicios como el comedor escolar y las becas de material están regulados por criterios socioeconómicos y no por nacionalidad.

El acceso a los comedores escolares subvencionados o a las becas de libros y material escolar exige demostrar vulnerabilidad económica mediante documentación fiscal y de empadronamiento, igual que cualquier otra familia nacional. Las familias migrantes no acceden automáticamente a estos servicios por su condición de extranjeras, como a menudo argumentan los discursos políticos. La Administración no diferencia entre nacionalidad, sino entre niveles de renta familiar y situación de vulnerabilidad, siendo muchos de los hogares migrantes receptores simplemente por estar en condiciones económicas precarias, no por privilegios institucionales. Según el Ministerio de Educación (Datos 2022-2023), el 16,2% de los beneficiarios de becas y ayudas al estudio eran estudiantes de origen extranjero, teniendo en cuenta que l población escolar migrante que representa aproximadamente el 17,6% del total del alumnado.

El uso de estos recursos por parte de familias migrantes no debe interpretarse como un exceso de consumo del sistema, sino como parte de su integración en las dinámicas sociales y urbanas del país receptor, cumpliendo con el objetivo fundamental de la escuela como espacio de inclusión (Adelantado, Noguera y Rambla, 2002).

El marco político del mito: exclusión simbólica y luchas por la ciudadanía

La representación de los migrantes como usuarios abusivos de los recursos públicos opera como un dispositivo de exclusión simbólica. Como argumenta Estefanía (2023), en contextos de debilitamiento del Estado del bienestar, se buscan chivos expiatorios para justificar la escasez de recursos, desviando la atención de las causas estructurales (precarización laboral, infrafinanciación pública) hacia grupos vulnerables con menor capacidad de respuesta política.

Desde una lectura crítica, esta estrategia responde a lo que Adelantado et al. (2002) conceptualizan como un proceso de “desciudadanización efectiva”, mediante el cual las políticas sociales dejan de ser universales para convertirse en mecanismos de diferenciación jerárquica. En lugar de promover la cohesión urbana y la justicia social, se consolidan modelos de bienestar estratificados, donde el acceso a derechos fundamentales como la salud o la educación se vuelve contingente al estatus administrativo o a la legitimidad percibida del demandante.

Por tanto, el desmontaje de estos mitos no es una cuestión meramente técnica o estadística, sino una tarea urgente de pedagogía crítica: desactivar los mecanismos discursivos que transforman la presencia migrante en problema, y visibilizar cómo las políticas públicas también configuran las formas de pertenencia y exclusión en las ciudades contemporáneas.

Racismo institucional y ciudad: la construcción de la exclusión en contextos urbanos

El desarrollo de políticas sociales en España, especialmente en lo relativo a la población migrante, no puede analizarse al margen de los discursos racistas y xenófobos. Como escenarios privilegiados de convivencia, los entornos urbanos no solo concentran la diversidad, sino también las tensiones sociales derivadas de percepciones de competencia por recursos y de discursos de deslegitimación del “otro”. En este sentido, las políticas sociales no solo funcionan como herramientas de protección o redistribución, sino también como tecnologías de frontera que definen quién pertenece y quién no (Yuval-Davis, 2011).

El racismo institucional se manifiesta en la arquitectura legal que restringe el acceso a derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el ingreso mínimo en función del estatus migratorio (Delgado, 2020). Esta discriminación normativa refuerza las desigualdades materiales y se legitima mediante una retórica pública que acusa a la población migrante de saturar el sistema, pese a que los datos desmienten tal narrativa (Estefanía, 2023; Viejo, 2024). Las ciudades, al ser el espacio donde estos discursos se materializan (en centros de salud, escuelas, servicios sociales) se convierten en un campo de disputa simbólica por el derecho a la ciudad.

Al mismo tiempo, también surgen en el ámbito urbano iniciativas de resistencia y rearticulación de la convivencia, impulsadas por colectivos vecinales, asociaciones migrantes y redes de apoyo mutuo (Cefaï y Carrel, 2011). Estas experiencias demuestran que es posible reconstruir vínculos sociales desde una ética del cuidado y la justicia redistributiva, desafiando el marco excluyente del racismo estructural.

Este enfoque permite entender que la inclusión o exclusión de las personas migrantes en el Estado del bienestar no es solo un problema técnico de acceso a recursos, sino una cuestión política y urbana: ¿quién tiene derecho a ser parte de la comunidad? ¿Cómo se configura “el nosotros” en ciudades cada vez más diversas? (Balibar, 1991; Fraser & Honneth, 2006).

Implicaciones en el Estado del bienestar

El Estado del bienestar, concebido como una red institucional orientada a garantizar la protección social del individuo “desde la cuna hasta la tumba”, atraviesa una etapa de transformación estructural profunda. Las causas de su debilitamiento son múltiples y complejas: el envejecimiento demográfico, el incremento de la precarización laboral y una presión fiscal insuficiente han comprometido la capacidad redistributiva del sistema, generando desequilibrios crecientes entre las necesidades sociales y los recursos disponibles (Estefanía, 2023). En este contexto de incertidumbre estructural, se ha intensificado el debate en torno a la universalidad del acceso a las prestaciones sociales, con especial énfasis en el papel de la población inmigrante dentro del sistema.

La legislación española establece que el acceso a la mayoría de las prestaciones sociales está condicionado a la residencia legal y efectiva en el país, lo que sitúa a las personas extranjeras en una posición jurídica equivalente a la de las personas nacionales una vez cumplido dicho requisito. Además, las ayudas específicas para solicitantes de protección internacional responden a compromisos jurídicos internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951, y son financiadas en gran medida mediante fondos europeos y subvenciones estatales finalistas (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022). Sin embargo, estos hechos contrastan con la percepción extendida en parte de la opinión pública, alimentada por discursos mediáticos y políticos que tienden a presentar a la inmigración como una amenaza al sostenimiento del Estado del bienestar.

Tales representaciones distorsionadas, como demuestran casos recientes de campañas políticas basadas en informaciones falsas, por ejemplo, la comparación entre el coste de los menores extranjeros no acompañados y las pensiones de jubilación, instrumentalizan el malestar social para legitimar una narrativa excluyente. Esta estrategia no es ajena al proceso de lo que Estefanía (2023) denomina “el descrédito interesado del Estado de bienestar”, una ofensiva que no sólo emana de sectores ideológicamente opuestos al intervencionismo estatal, sino también de una incomprensión estructural de su lógica redistributiva. En efecto, tal como advierte el Banco de España, la población migrante contribuye positivamente al sostenimiento del sistema: aporta más del 10% de los ingresos a la Seguridad Social y representa únicamente el 1% del gasto en prestaciones (Banco de España, 2022, citado en Viejo, 2024).

Desde una perspectiva sociológica crítica, las transformaciones del Estado del bienestar no pueden analizarse únicamente en términos funcionales o fiscales, sino que exigen una comprensión más amplia de la relación entre política social y estructura social. Así lo plantean Adelantado, Noguera y Rambla (2002), al señalar que la política social no actúa únicamente como un instrumento corrector de las desigualdades generadas por el mercado, sino también como un dispositivo constituyente que configura, reproduce y modula nuevas formas de desigualdad. Bajo este enfoque, las prestaciones vinculadas a la inmigración no son simples respuestas técnicas a necesidades humanitarias, sino mecanismos implicados en las dinámicas de inclusión y exclusión social.

El acceso de las personas inmigrantes a los sistemas de protección social está determinado por ejes de desigualdad estructural, como la ciudadanía, el estatus administrativo, el género o la capacidad asociativa, que atraviesan todas las esferas sociales: estatal, mercantil, familiar y relacional. Por ejemplo, la exigencia de residencia legal para acceder al Ingreso Mínimo Vital implica un proceso de desciudadanización efectiva, al excluir a colectivos que no cumplen con los requisitos formales, aun cuando su situación de vulnerabilidad sea equiparable a la de los nacionales (Adelantado et al., 2002, pp. 13-15).

Esta lógica de exclusión encuentra un marco teórico en los “procedimientos” descritos, mediante los cuales la política social reorganiza la distribución del bienestar: mercantilización, estatalización, familiarización o comunitarización. Cuando el Estado restringe derechos a las personas inmigrantes en situación irregular, no sólo reconfigura la distribución material de los recursos, sino que refuerza jerarquías sociales mediante formas de sujeción política y administrativa (Adelantado et al., 2002, pp. 20-22). De este modo, las políticas sociales se convierten en un espacio de lucha simbólica y material donde se disputan los contornos del reconocimiento, la pertenencia y la ciudadanía efectiva.

En este sentido, la exclusión de las personas inmigrantes del sistema de bienestar no sólo vulnera principios fundamentales de equidad y justicia social, sino que también compromete la sostenibilidad del propio modelo. Como subraya Esping-Andersen (1990), los Estados del bienestar requieren amplios consensos sociales y una base fiscal robusta para subsistir. Dado que las personas inmigrantes contribuyen activamente al mercado de trabajo y al sistema tributario, su integración plena no es sólo una cuestión de derechos humanos, sino también una condición estructural para la viabilidad del pacto social sobre el que se asienta el welfare state.

Referencias bibliográficas

Adelantado, J., Noguera, J. A., & Rambla, X. (2002). Cambios en el Estado del bienestar: Políticas sociales y desigualdades en España. Barcelona: Anthropos.

Balibar, E. (1991). Racismo y nacionalismo. En E. Balibar & I. Wallerstein, Raza, nación, clase: Identidades ambiguas (pp. 37–67).

Cefaï, D., Carrel, M. (2011). ¿Por qué nos movilizamos? La Découverte.

Delgado, M. (2020). Ciudadanías en la intemperie. Las luchas por el reconocimiento de los migrantes. Editorial Catarata.

Estefanía, J. (2023, 12 de febrero). Estado de bienestar: historia y crisis de una idea revolucionaria. El País. https://elpais.com/ideas/2023-02-12/estado-de-bienestar-historia-y-crisis-de-una-idea-revolucionaria.html

Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad. Anthropos.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría General de Inmigración y Emigración, Dirección General de Migraciones, Subdirección General de Integración de los Inmigrantes. (2013, 7 de febrero). Protocolo de ayudas económicas financiadas con cargo a la Subvención Nominativa, Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y Fondo Social Europeo (FSE) [Versión febrero 2013]. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ministerio del Interior. (2024). Datos de protección internacional en España.

Patricia Peiró (2021, 19 de mayo). Vox carga contra los menores migrantes no acompañados en sus carteles de campaña. El País. https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-05/la-justicia-avala-el-cartel-electoral-de-vox-contra-los-menores-extranjeros-son-un-evidente-problema-social-y-politico.html

Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo (BOE‑A‑2022‑4978) – Reglamento que habilita la gestión del programa mediante acción concertada y sirve de base normativa para las prestaciones indicadas.

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración (BOE‑A‑2022‑19819)

Viejo, M. (2024, 18 de septiembre). La inmigración es el principal problema para los españoles, según el CIS. El País. https://elpais.com/espana/2024-09-18/la-inmigracion-es-el-principal-problema-para-los-espanoles-segun-el-cis.html

Yuval-Davis, N. (2011). La política de la pertenencia: Contiendas interseccionales. Sage.

[1] *Los importes indicados son los precios máximos que el Estado abona a la entidad concertada (Resolución DGAHISI 14‑11‑2022); no equivalen necesariamente al dinero que recibe la persona beneficiaria, ya que gran parte de la ayuda se presta en especie.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. Boletín Oficial del Estado.